- Detalles

(Un nuevo avance del libro que esperamos presentar en 2015)

Los criminales bombardeos contra Serbia, absolutamente

impunes, pusieron al descubierto la crisis sistémica del Derecho Penal

Internacional, y la capacidad del imperialismo de exhibir y asimilar sus

intereses a los del resto del planeta, utilizando en todos los casos, de allí

en más, apelaciones a valores tales como la seguridad, el humanitarismo, la

democracia y la libertad, con los que se encubría la intencionalidad de una

recolonización imperial del mundo, al amparo de un predominio cultural,

discursivo y propagandístico nunca antes visto.

Casi tres meses de bombardeos

ininterrumpidos precipitaron la caída de Belgrado, y con ella, la capitulación de

las expectativas de la vigencia de un derecho internacional democrático.

Los crímenes perpetrados

durante la guerra se dirimieron en La Haya, por parte de un tribunal creado

después de finalizada la agresión.

El TPIY fue siempre sospechado de ser un títere de la OTAN.

Basta con poner de manifiesto que nunca

ha presentado acusaciones contra líderes

de la alianza atlántica o jerarcas militares occidentales, desoyendo voces que

en ese sentido le reclamaban una actitud más equilibrada, tales como el grupo

de procuradores canadienses dirigidos por el magistrado Michel Mendel o la

propia Amnistía Internacional.

Una masacre como aquella, seguida de una ominosa impunidad,

probablemente vuelva a ocurrir en cada caso en que el Imperio decida volver a

las andadas y castigar a los pueblos subalternos con una nueva cruzada

humanitaria apoyada por la “comunidad internacional”.

Todo lo que el derecho internacional pueda hacer para

impedirlo, implicará una postura militante para evitar una catástrofe sin

precedentes[1].

“Y durante tres meses los aviones de la OTAN

bombardearon puentes, fábricas, barrios residenciales, trenes, coches de línea,

hospitales, una embajada, un convoy de refugiados, el edificio de la televisión

estatal…el concepto crimen de guerra cuadra bastante bien con muchos de

aquellos ataques y la verdad no me hubiera importado acudir ante un tribunal,

como testigo presencial de aquellos crímenes, si alguno de ellos hubiera sido alguna

vez juzgado. Pero siempre supimos que no lo serían. Que el derecho internacional no

rige para EEUU y sus aliados. Que no se trataba de derecho sino

de poder[2].

El 23 de marzo de 1999, el diario El País anunciaba de

esta manera el inicio del histórico martirio serbio, que comenzaría en menos de

24 horas: “Solana ordena el

bombardeo de Serbia. La

hora del fuego parece haber llegado de forma inevitable. El secretario general

de la OTAN, Javier Solana, ordenó anoche el ataque militar contra territorio

yugoslavo. Los primeros bombardeos con misiles, que abrirán paso a la

intervención de la fuerza aérea, pueden producirse esta misma noche. Sólo una

"señal muy contundente" del dictador Slobodan Milosevic impedirá ya

el ataque internacional para pacificar Kosovo. Solana evacuó consultas con Bill

Clinton, con Jacques Chirac, con el jefe del Gobierno español, José María

Aznar, y con otros líderes. Todos ellos

le confirmaron su apoyo para lanzar un ataque aliado en caso necesario. Esa

necesidad se reveló inevitable tras la segunda ronda de negociaciones mantenida

ayer en Belgrado por el enviado especial estadounidense, Richard Holbrooke,

quien tiró la toalla tras algo más de dos horas de conversaciones con

Milosevic. Holbrooke voló anoche en dirección a Bruselas para informar de la

situación al secretario general de la OTAN. Fuentes de la Alianza señalaron poco

antes de la reunión que Solana había tomado ya la decisión de atacar. Esta fue

anunciada poco antes de la medianoche. La orden de ataque significa que el

general Wesley Clark, jefe supremo de las fuerzas aliadas en Europa, puede

abrir fuego cuando le parezca que se cumplen las mejores condiciones para

asegurar su éxito.

Ese mejor

momento parece que podría ser esta misma noche, dada la tradición aliada ya

demostrada en Irak de lanzar ataques aprovechando la oscuridad. La orden de

ataque puede ser revocada por Solana en cualquier momento, aunque la OTAN se

mostraba anoche pesimista y descartaba una vuelta atrás salvo en el caso de que

Milosevic diera "una señal muy contundente" y acatara sin ambages el

plan de paz auspiciado por la comunidad internacional en Rambouillet.

El primer

ataque intentará destruir con misiles las potentes defensas antiaéreas

yugoslavas. Una vez cumplida esa finalidad, la OTAN podrá bombardear otros

objetivos militares utilizando la aviación. Los milimétricos preparativos de

las últimas semanas intentan no sólo asegurar la victoria militar aliada, sino

reducir al mínimo posible las bajas de civiles. "El ataque se realizará

exclusivamente sobre objetivos militares", insiste la Alianza.

Objetivo

político.

El

bombardeo del territorio serbio tiene ante todo un objetivo político: obligar a

Slobodan Milosevic a firmar la paz y poner en marcha el plan suscrito ya por

los albanokosovares en Rambouillet bajo el patrocinio de la comunidad

internacional. "La fuerza es siempre el último recurso de la OTAN. Algunos

nos han criticado por no haberlo utilizado antes y otros nos criticarán porque

lo hacemos ahora. Pero el único fin del ataque, si llega a realizarse, es un

objetivo político una vez agotados todos los canales de negociación",

sostenían anoche fuentes de la Alianza Atlántica. Bombardear territorio serbio

tiene como objeto no sólo forzar a Milosevic a entenderse con los kosovares,

sino evitar una catástrofe humanitaria: la muerte de centenares de personas y

la emigración forzosa de miles de refugiados. Caso de producirse, el bombardeo

de territorio serbio sería la segunda intervención aliada en los Balcanes, tras

la efectuada en 1995 en el conflicto de Bosnia-Herzegovina”[3].

Por su

parte, los líderes europeos, solidarios en la cruzada criminal, daban cuenta al

mundo del inicio de la agresión. El presidente

del Gobierno español, José María Aznar, uno de los protagonistas de la derecha

dura hegemónica de la época, advertía desde Berlín, que la decisión sobre la

intervención de la OTAN en Kosovo "está tomada" y que el Gobierno

español "la apoya". “El presidente de EE UU, Bill Clinton, el

primer ministro británico, Tony Blair, y el jefe del Estado francés, Jacques

Chirac, entre otros, se dirigieron ayer a sus opiniones públicas o a sus

respectivos Parlamentos para informarles sobre la participación de sus tropas

en el inminente ataque aéreo contra Serbia”[4].

El ataque, que, como recordamos, debía acotarse únicamente a “objetivos

militares milimétricamente” establecidos, causó una masacre entre la población

civil afectada. Un periódico español de derecha da cuenta de algunos de los

recurrentes “errores” (así eran denominados) de los pilotos de la mayor fuerza

militar del planeta.

“Errores de la OTAN hasta el momento”

“El 30 de

mayo la OTAN reconoce su "último error": bombardeó un puente en

Varvarin (160 kilómetros al sur de Belgrado), pero aseguró que no tuvo

intención de causar bajas civiles en este ataque, el décimo tercero que se

salda con víctimas indeseadas. Ese ataque dejó once muertos y 40 heridos,

quince de ellos en estado grave y cinco en estado crítico. En total, 254

personas han perecido en estos bombardeos asesinos desde que la OTAN lanzó su

ofensiva aérea contra Yugoslavia el 24 de marzo, según fuentes serbias.

La Alianza

considera "inevitables" estos "errores" que ocasionan

"daños colaterales indeseados" y sostiene que su porcentaje es ínfimo

con respecto al enorme número de misiones aéreas cumplidas.

- 5 de

abril: 17 muertos

en el bombardeo de la ciudad minera de Aleksinac (Serbia, 200 kilómetros al sur

de Belgrado). Una bomba guiada por láser con destino a un cuartel del centro de

la ciudad erró el blanco.

- 9 de

abril: Los

habitantes de Pristina, capital de Kosovo, fueron víctimas de un ataque contra

una central telefónica. Ni la OTAN ni los serbios han suministrado un saldo de

las víctimas.

- 12 de

abril: Varios

misiles disparados contra un puente por el que pasaba un tren en Grdelicka

Klisura (sur de Serbia) mataron a 55 personas.

- 14 de

abril: La OTAN bombardeó

una caravana de fugitivos kosovares en la región de Djakovica (Kosovo) y

ocasionó 75 muertos. La Alianza argumentó que pensaba que se trataba de una

caravana de vehículos militares.

- 28 de

abril: La OTAN

mató a 20 personas cuando, al intentar bombardear un cuartel en Surdulica (250

kilómetros al sur de Belgrado), erró el blanco y sus proyectiles cayeron en una

zona residencial.

- 1 de

mayo: 47 muertos

en el bombardeo del puente de Luzane (Kosovo) por el que pasaba un autocar.

- 7 de

mayo: Una bomba de

racimo, destinada al aeropuerto de Nis (sureste de Serbia) cayó en el centro de

la ciudad en pleno día y causó por lo menos 15 muertos y 70 heridos.

- 8 de

mayo: La OTAN

bombardea la Embajada de China en Belgrado y mata a tres periodistas chinos que

pernoctaban en ella. El ataque dejó además unos 20 heridos y generó una grave

crisis diplomática entre China y Estados Unidos. La OTAN arguye que cometió

este error por haber utilizado un plano anticuado de la ciudad.

- 13 de

mayo: 87

albanokosovares murieron en Korisa (Kosovo) al bombardear un "objetivo

legítimo", un campamento militar, en el que no pudo explicarse la

presencia de civiles.

- 20 de

mayo: Por un

error de encaminamiento por láser, una bomba disparada por la aviación contra

Belgrado alcanzó el hospital Dragisa Misovic, en el barrio de Dedinje. Cuatro

pacientes murieron.

- 21 de

mayo: Por lo

menos 19 personas murieron al ser atacada la cárcel de Istok (Kosovo), en la

que se cobijaban según la OAN la Policía y el Ejército yugoslavos.

- 22 de

mayo: la OTAN

bombardea por error una posición de la guerrilla independentista de Kosovo y

causa siete muertos y 15 heridos.

- 30 de

mayo: Al menos 11

muertos y 40 heridos en el bombardeo del puente de Varvarin (160 kilómetros al

sur de Belgrado).

- 1 de

junio: 20 ancianos

muertos tras el bombardeo de un geriátrico en un suburbio de Belgrado. El error

también causa la muerte de una mujer y provoca heridas en otras ocho personas.

- 2 de

junio: Aviones

aliados lanzan bombas sobre territorio albanés, a cuatro kilómetros de Morina,

creyendo que destruyen trincheras del Ejército Yugoslavo”[5].

En síntesis, la OTAN

llevó a cabo un proceso de exterminio sistemático con pretensión reorganizadora

destinado a la recolonización y disciplinamiento de los pueblos eslavos del sur

europeo.

Para

lograrlo en primer término, necesitó imponer una campaña global de

desinformación y mentiras a través de los grandes medios de comunicación

aliados, que reconoce, según lo advierte el periodista Michel Collon, varios

elementos que luego se han reproducido en cuanta intervención más o menos

velada, primaveras o golpes suaves haya alentado, estimulado o impulsado el

imperialismo en todo el mundo.

Este es el

nuevo sistema de control global punitivo, estrenado en los Balcanes, que

incluye fabulosas operaciones mediáticas, bloqueos y otras formas de

estrangulamiento económico y financiero, exacerbación de las diferencias de los

países víctimas y, por supuesto, operaciones policiales de alta intensidad o

guerras de baja intensidad, según lo demande cada realidad en particular.

No existen

demasiadas diferencias entre lo ocurrido en Yugoslavia con lo que el

imperialismo intentó en Bolivia, Ecuador, Honduras, Venezuela, Paraguay o

Argentina, con suerte diversa. Los recursos a los que ha echado mano responden

a una misma lógica punitiva global, y no difieren, en ese sentido, de lo

ocurrido en Irak, Afganistán, Ucrania o Libia.

[1] Aguirre, Eduardo

Luis: “Crímenes contra la humanidad y el cuestionado rol del TPIY”, disponible

en http://127.0.0.1/wordpress/2012/10/31/crimenes-contra-la-humanidad-y-e-2/

[2]

Aranguren, Teresa: “De Kósovo a

Crimea, 15 años después”, disponible en http://www.infolibre.es/noticias/opinion/2014/03/25/de_kosovo_crimea_por_que_llaman_derecho_cuando_quieren_decir_poder_14804_1023.html

- Detalles

La fragmentación

política y territorial de la ex Yugoslavia, perpetrada a manos de las potencias

occidentales, fue una de las evidencias más claras de la vigencia de un nuevo

orden mundial. Una forma de dominación imperial

sustentada en la nueva geopolítica de la unipolaridad, impuesta por medio de la

fuerza al resto del planeta después de la disolución de la Unión Soviética y la

caída del Muro de Berlín.

La fragmentación

política y territorial de la ex Yugoslavia, perpetrada a manos de las potencias

occidentales, fue una de las evidencias más claras de la vigencia de un nuevo

orden mundial. Una forma de dominación imperial

sustentada en la nueva geopolítica de la unipolaridad, impuesta por medio de la

fuerza al resto del planeta después de la disolución de la Unión Soviética y la

caída del Muro de Berlín.

Eran tiempos del fin de

las ideologías y de la historia, de la más plena vigencia del pensamiento

“único”. Esto es, el triunfo del neoliberalismo a nivel global.

Los Balcanes expresaban,

hasta ese momento, un experimento institucional y social sin precedentes.

Yugoslavia era un país equitativo y promisorio, cuyas singularidades sociales,

económicas, culturales y políticas lo diferenciaban claramente del resto de las

burocracias socialistas europeas.

Es obvio que las

potencias occidentales habrían advertido que resultaba intolerable, para el

nuevo paradigma del capitalismo global, conservar en medio de Europa un país

socialista con estado de bienestar, derechos civiles y libertades compatibles

con los significantes vacíos de la propaganda capitalista en boga, capaces de

ser comprendidos con apego a paradigmas de progreso y solidaridad sustentables.

Se trataba de una

oportunidad geopolítica única. Rusia, un aliado histórico de Serbia, atravesaba

el período de postración, debilidad y retroceso más grave de su historia

política. Conclusión: el pequeño país, epicentro de la creación del Movimiento

de los No Alineados, estaba a merced de la barbarie imperial.

Rápidamente, Occidente

comenzó a profundizar las contradicciones latentes al interior del país desde la segunda

posguerra. Y puso en práctica lo que, con el correr de los años, Gene Sharp

denominaría “doctrina de los golpes blandos”, intentados con suerte diversa en

Medio Oriente y América Latina.

Aunque, en el caso

yugoslavo, el desmembramiento se produjera como consecuencia de la masacre

llevada a cabo por las principales potencias capitalistas, a través de su brazo

armado, la OTAN, prescindiendo incluso, inicialmente, de su amable y funcional

fachada institucional: el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La escalada militar, durante

la cual la OTAN arrojó sobre Yugoslavia miles y miles

de toneladas de bombas y misiles, causando la muerte a un número indeterminado

de víctimas entre la población civil, culminó con la impunidad absoluta de los

perpetradores. Un elemento más que caracteriza lo que he definido anteriormente

como control global punitivo.

Pero además, fue exhibida al resto del mundo de una manera

absolutamente arbitraria y antojadiza por parte de las principales cadenas

informativas imperialistas.

Los agresores fueron presentados como defensores de la

libertad y la democracia y las víctimas, como totalitarios nostálgicos,

nacionalistas extremos que no alcanzaban a comprender las bondades de un

bombardeo que durante más de 90 días asoló a un país cuyo pecado capital fue no

haberse allanado a los designios imperiales.

Pero el asalto militar fue el último tramo de un delicado

entramado destituyente que inauguraba una época pródiga en primaveras y golpes

de estado no convencionales.

La doctrina de los golpes blandos, debe recordárselo, concibe

una primera etapa de exacerbación de la conflictividad y las diferencias al

interior del país que se propone desestabilizar, para continuar con el calentamiento de la calle, la

organización de manifestaciones de todo tipo, potenciando posibles fallas y

errores de los gobiernos, la guerra psicológica, los rumores, y la

desmoralización colectiva, hasta terminar con la dimisión de los gobernantes.

En el caso de Serbia, Occidente no necesitó que renunciaran

sus gobernantes. Los juzgó –y condenó- por medio de un tribunal ad-hoc, uno de

los más fuertemente cuestionados de la historia de la justicia y el derecho

internacional, como habremos de ver.

La exacerbación de la conflictividad comenzó con la

estimulación sistemática de los particularismos y las diferencias existentes entre

las distintas repúblicas. La exaltación de la diversidad pivoteó sobre el

falseamiento de hechos históricos, las diferencias religiosas, “étnicas” y

políticas. El otro, que antes era un connacional, comenzó a percibirse como un

enemigo, y de allí a las pulsiones “independentistas” amde in occidente hubo un

solo paso.

El calentamiento

de la calle contó con el aporte decisivo de una cobertura tan inusual como

sesgada por parte de las grandes cadenas informativas de los países centrales,

y los yerros –evidentes- del gobierno de Belgrado sirvieron para inaugurar la

demonización del país y de sus habitantes, el pretexto perfecto para desatar

una guerra “humanitaria” sobre los Balcanes.

La Guerra de los Balcanes, comenzó

en 1991, con la independencia que Eslovenia y Croacia declararon respecto de la

antigua República Federal Socialista de Yugoslavia, constituyó desde su inicio

una clara amenaza para la paz y la seguridad de la región.

Si bien la guerra en Eslovenia fue

efímera, el conflicto con Croacia fue singularmente cruento, y en 1992 se sumó

Bosnia-Herzegovina al movimiento separatista desembozadamente promovido por las

potencias de la OTAN.

Las fuerzas serbias que respondían al

gobierno central de Belgrado, naturalmente, tendieron a la recuperación de

Bosnia, territorio federal, lo que produjo un desenlace esperablemente cruento.

La

excusa perfecta para que los actores clamaran por la funcional intervención de las Naciones Unidas

a través de su Consejo de Seguridad, una de cuyas funciones es, justamente,

velar por la paz y la seguridad internacional.

Las consecuencias de esta intervención,

más allá de las motivaciones explícitas convencionales, apuntaban a inferir a

Serbia una derrota ejemplarizadora.

Obligarla, en primer lugar, a aceptar el

amargo y obligatorio designio de terminar pugnando por ingresar a la Unión

Europea, aceptando la implementación de recetas recesivas y regresivas por

parte de los organismos internacionales de crédito.

Es decir, propender a su propia

degradación y dependencia. Lo que en el particular léxico de los

recolonizadores del mundo se conoce como el ingreso a la “economía de libre

mercado”.

Desde entonces, los crímenes de masa,

las intervenciones “humanitarias” y preventivas, las “guerras justas”, los nuevos

enemigos creados por el imperio y la violencia “legítima” internacional, debía,

necesariamente, entenderse como la consolidación de un nuevo sistema de control

global punitivo que implicaba un proceso de transformación sociológica y

geopolítica fenomenal, que demandaba un derecho penal y prácticas de control

global en permanente “excepción” y emergencia.

Este sistema de control global era el nuevo instrumento de disciplinamiento global de los

insumisos y los débiles.

Por lo tanto, cuando debatimos acerca de los cambios trascendentales, paradigmáticos,

que deparó la globalización, necesariamente debemos enumerar entre ellos el

declive de los Estados nacionales y del concepto de soberanía, pero también el

renacimiento de las reivindicaciones locales, la legitimación de la fuerza como

mecanismo recurrente para resolver los conflictos y la consolidación de un

novedoso sistema de control global punitivo, destinado a reproducir las

condiciones de hegemonía impuestas por el imperialismo.

El sistema de control global punitivo constituye una nueva forma de control

universal que se apoya en retóricas, lógicas, prácticas e instituciones de

coerción, la más violenta de las cuales es la guerra.

Una guerra de cuño imperial. De características diferentes a los conflictos

armados que acaecieron hasta la guerra fría. Un novedoso tipo de guerra que se

inauguró, precisamente, con el bombardeo de la OTAN a Yugoslavia.

Una guerra en la que ya no se busca anexar grandes espacios geográficos o

asegurar mercados internacionales.

Se trata, ahora de guerras que implican grandes disputas culturales,

gigantescas empresas propagandísticas, que se emprenden con el objeto de

imponer valores, estilos de vida, sistemas de creencias compatibles con la

visión imperial del mundo. Y que incluyen, por supuesto, la vocación de

apropiarse unilateralmente de recursos naturales escasos y la participación de

arsenales bélicos y comunicacionales de última generación. Porque en estas

guerras no se tiende a lograr solamente victorias militares, sino también

imponer relatos, narrativas y productos culturales compatibles con los

intereses “humanitarios” del imperialismo, e infligir a los vencidos derrotas

aleccionadoras en el plano político y moral. Aunque éstas impliquen,

paradójicamente, la perpetración de horribles crímenes contra la humanidad.

- Detalles

Mientras buscaba en mis archivos un texto vinculado al funcionamiento de la CPI, encontré un documento que reproducía mi intervención como representante de la Provincia de La Pampa en el Plenario de Comisiones del Senado, en la "Jornada sobre Régimen Penal de Menores", acaecida el 11 de mayo de 2004. Por ese entonces, el hasta allí "ingeniero" Juan Carlos Blumberg entregaba a las distintas comisiones del Senado sus propuestas "securitarias". El propio sitio web de la Cámara alta daba cuenta que el 11 de abril de ese año, Blumberg había estado en "el salón Arturo Illia del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849)", donde" se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. Juan Carlos Blumberg, autor de un petitorio que se presentó ante ambas Cámaras del Congreso para delinear una agenda legislativa en temas de seguridad y reformas penales, estuvo presente para explicar su propuesta" (http://www.senado.gov.ar/prensa/113/noticias)..A principios de mayo de ese año (hace más de una década), Blumberg lograba que un Senado en desprolijo retroceso comenzara a sancionar una saga de leyes represivas cuyos efectos todavía hoy lamentamos (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34969-2004-05-06.html). Entre esas propuestas, estaba, por supuesto, la de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Y al plenario asistían, en actitud de claro contralor de los expositores, personas que comulgaban con las posturas punitivistas que se pretendían imponer con marchas multitudinarias frente al Congreso argentino. Este viejo fragmento del Diario de Sesiones sirve para analizar y reflexionar sobre lo que pasó en estos largos diez años en materia de niñez, en el país y en La Pampa. Y, por supuesto, me deja en absoluta tranquilidad con mi conciencia.

Mientras buscaba en mis archivos un texto vinculado al funcionamiento de la CPI, encontré un documento que reproducía mi intervención como representante de la Provincia de La Pampa en el Plenario de Comisiones del Senado, en la "Jornada sobre Régimen Penal de Menores", acaecida el 11 de mayo de 2004. Por ese entonces, el hasta allí "ingeniero" Juan Carlos Blumberg entregaba a las distintas comisiones del Senado sus propuestas "securitarias". El propio sitio web de la Cámara alta daba cuenta que el 11 de abril de ese año, Blumberg había estado en "el salón Arturo Illia del Senado (Hipólito Yrigoyen 1849)", donde" se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales. Juan Carlos Blumberg, autor de un petitorio que se presentó ante ambas Cámaras del Congreso para delinear una agenda legislativa en temas de seguridad y reformas penales, estuvo presente para explicar su propuesta" (http://www.senado.gov.ar/prensa/113/noticias)..A principios de mayo de ese año (hace más de una década), Blumberg lograba que un Senado en desprolijo retroceso comenzara a sancionar una saga de leyes represivas cuyos efectos todavía hoy lamentamos (http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-34969-2004-05-06.html). Entre esas propuestas, estaba, por supuesto, la de bajar la edad de punibilidad de niños y niñas. Y al plenario asistían, en actitud de claro contralor de los expositores, personas que comulgaban con las posturas punitivistas que se pretendían imponer con marchas multitudinarias frente al Congreso argentino. Este viejo fragmento del Diario de Sesiones sirve para analizar y reflexionar sobre lo que pasó en estos largos diez años en materia de niñez, en el país y en La Pampa. Y, por supuesto, me deja en absoluta tranquilidad con mi conciencia.

plenario de comisiones

martes 11 de mayo de 2004

Jornada sobre Régimen Penal de

Menores

Casete Nº 1

Comisión de Seguridad y Narcotráfico

11 de mayo de 2004

Comisión de Seguridad y Narcotráfico

11 de mayo de 2004

— En el Salón Azul del Honorable

Senado de la Nación el martes de 11 de mayo de 2004:

Presentador. — Muy buenas tardes, bienvenidos al Salón Azul del

Honorable Congreso de la Nación donde vamos a participar de la IV Jornada

“Régimen Penal de Menores y Protección del Niño y Adolescente” que es organizado

por las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General y

de Justicia y Asuntos Penales. Como ya es habitual en cada jornada,

primeramente vamos a escuchar las palabras de bienvenida e introducción sobre

el Régimen Penal de Menores de la señora presidenta de la Comisión, senadora

Sonia Escudero.

Sra.

Presidenta (Escudero). — Buenas

tardes, les agradezco a las provincias que nos acompañan; tenemos

representantes de nueve provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. La idea de

esta invitación es conocer cuáles serían las consecuencias en cada provincia si

el Congreso Nacional avanza en la aprobación del proyecto que se está

analizando y que prometió enviar el Poder Ejecutivo sobre Régimen Penal de

Menores.

Antes

de escuchar a cada provincia quiero comentarles cuáles son los consensos sobre

los que se está trabajando. En primer lugar, hay consenso con relación a que el

régimen vigente, la Ley de Patronato, debe ser derogada inmediatamente; hay consenso

en que es urgente aprobar la ley que implemente la Convención de los Derechos

del Niño adecuándolo a nuestro derecho positivo; hay consenso en cuanto a que

hay que aprobar un régimen penal especial de menores; y no hay consenso todavía

en cuanto a la edad de imputabilidad, hay una petición concreta que recibió el

Congreso en la marcha encabezada por el señor Blumberg donde se pide bajar la

edad de imputabilidad de los menores a 14 años. Con relación a ese tema hemos

escuchado a distintos especialistas y por eso hoy empezamos la ronda con las

provincias.

Concretamente,

nos gustaría saber: ¿Cuál es la situación de los menores en cada provincia?,

¿cuál es el régimen que se está aplicando?, ¿cuál es la situación de

institucionalización de los menores?, ¿cuáles son los costos?, ¿cuáles son los

efectos que eso tiene? Y si se avanzara en el cambio del régimen, ¿cuánto

tiempo necesitarían las provincias para adecuar sus sistemas al régimen de la

nueva ley?....

(Hablan en primer lugar varios representantes de distintas provincias)......

Le

damos la palabra al representante de La Pampa. Es el doctor Eduardo Aguirre,

subsecretario de Seguridad.

Sr.

Aguirre. — Una primera coincidencia

con todos los participantes que me precedieron en el uso de la palabra, que es

el agradecimiento por la posibilidad de tener este espacio para debatir estos

temas tan sensibles.

Y

una segunda coincidencia, por cierto, no formal, que es la evidencia de

encontrar puntos de vista consensuados, si es que por consenso entendemos la

capacidad de generar tendencias que se arraiguen en los sujetos colectivos.

Podemos decir ya a esta altura de la tarde que hemos escuchado un sinfín de

propuestas y hemos, seguramente, logrado un número no menor de acuerdos. Lo

cual, de alguna manera, va a allanar el camino de lo que será mi exposición, en

lo que tiene que ver con la posibilidad de encontrar un ejercicio de síntesis,

o más bien, sincrético, de lo que se ha producido a lo largo de esta mesa.

Quiero

retomar una parte del planteo del doctor Cafiero, que realmente me impresionó.

Porque creo que puso sobre el tapete un eje que me parece que está siendo

sistemáticamente escamoteado de la discusión jurídico penal y, sobre todo,

político criminal, al momento de diseñar estas estrategias, supuestamente de

prevención, perfiladas únicamente desde el sistema penal.

Ese

eje es la selectividad evidente del sistema penal, a través de todos los

procesos de criminalización, incluso de la criminalización primaria, como es el

caso de una ley penal. Y esta huida hacia la punición, en mi modesta

apreciación, acicateada por emociones comprensibles, pero por emociones al fin,

nos pone prácticamente frente al abismo de no saber hacer una lectura

retrospectiva mínima de lo que ha venido ocurriendo en la Argentina, con

indicadores sumamente elocuentes en lo que tiene que ver con el perfil de la

clientela de las institutos de menores y de las cárceles de la República

Argentina.

Cómo

resuena, cómo golpea, cómo replica ese carácter selectivo del sistema penal,

tiene yo diría una connotación que se vincula con lo que ocurría hace setenta

años. Hace setenta años, recuerdo, la

autora italiana Eugenia Scarsarella (?) daba cuenta de cómo en la Argentina el

90 por ciento de los presos eran pobres. Esa cifra se repite hoy en nuestro

país, y además de ser pobres son cada vez más jóvenes. Este es un dato que no

podemos obviar de ninguna manera, porque esta evolución va alcanzando ribetes

francamente dramáticos.

Yo

quería plantear lo siguiente —espero no aburrirlos con esta cita un poco

desordenada, a lo mejor no del todo sistemática de datos—: en la Argentina, el

porcentaje de inculpados menores de 21 años creció en forma sostenida desde 1995 a la fecha. De la misma

manera, la proporción de inculpados menores de 21 años, ha crecido entre 1991 y

1997, en una tasa promedio anual del 2,1 por ciento. Pero en el período de 1995 a 1997 —esto no es

casual—, este crecimiento adquirió una rapidez inusitada, alcanzando el 7,8 por

ciento anual.

Estas

cifras son de por sí preocupantes. Pero son más preocupantes todavía si tenemos

en cuenta que el 42 por ciento de las sentencias del año 1999 fueron dictadas

contra ciudadanos que tenían entre 18 y 25 años.

Otro

dato que quiero considerar, es que el 47 por ciento de los imputados en el año

1997 tenían entre 18 y 29 años, y el 9,8 por ciento tenía menos de 18 años de

edad.

La

edad promedio de las cárceles —me refiero a los internos, obviamente— a nivel

nacional, ha bajado de manera sustancial, absolutamente notoria. Y hay

provincias —como el caso de la provincia de Buenos Aires—, donde la edad

promedio de los internos ha pasado a ser, de 31 años, en 1984, a 21 años, en 1994.

Esto es, se ha producido un descenso promedio de diez años.

Digo

esto, porque es la antesala para prever correctamente, y sin demasiado

esfuerzo, hacia dónde vamos en el planteo de estas políticas públicas adoptadas

sin un marco de reflexión o, al menos, sin la mirada hacia otras racionalidades

alternativas a la punición.

Esa

edad promedio se estima actualmente en 19 años.

Ahora

bien, en el período 1996-1999, el porcentaje de inculpados con nivel educativo

inferior al secundario —esto es, analfabetos o de escasa educación formal o

educación primaria solamente—, superó el

91 por ciento en todos los años, en el orden nacional y en las provincias.

Mientras

tanto, los estudios más recientes están revelando que en la Argentina solamente

se denuncia el 30 por ciento de los delitos, de los cuales un 80 por ciento son

de autores desconocidos, por lo que queda sólo un 6 por ciento de este guarismo

inicial que estaba señalando. Y de ese 6 por ciento son condenados sólo un 50

por ciento. De ese 50 por ciento, que equivale al 3 por ciento, sólo el 20 por

ciento —esto es el 0,6 por ciento— cumple prisión efectiva.

De

esos sujetos “prisionizados”, de ese 0,6 por ciento sobre el cual actúa de

manera selectiva el sistema penal, con una edad promedio —como habíamos visto—

de entre 19 y 21 años, entre el 50 y el 80 por ciento está privado de libertad

por delitos contra la propiedad. Y tenemos en la Argentina un promedio de ocho

homicidios cada 100 mil habitantes.

Esto

es, en rigor de verdad, esta huida hacia el sistema penal y hacia la punición,

nos está colocando en una especie de callejón sin salida. Es decir, en una

huida hacia adelante o, si ustedes mejor lo prefieren, concéntrica. ¿Por qué?

Nosotros tenemos casos, como el de la provincia de La Pampa, que según los

últimos informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está

considerada como la de situaciones más favorables, donde una lectura dinámica

de cuál es la evolución de los indicadores de “prisionización” nos está

diciendo lo siguiente: en junio del año 2000, la provincia tenía, contando

todos los internos —nosotros no tenemos sistema penitenciario provincial; es

decir, los internos alojados en cárceles del Servicio Penitenciario Nacional

condenados o procesados por tribunales provinciales o federales con asiento en

la provincia— 177 internos. Nuestra provincia tiene 300 mil habitantes. Saquen

ustedes la cuenta. Teníamos 59 presos cada 100 mil habitantes, lo cual nos daba

un índice de “prisionización” parecido al de Noruega, en ese momento. ¿Está

claro?

Hoy

por hoy, a junio del año pasado, tenemos 393 presos. Es decir, hemos duplicado

la cantidad de internos. Y al 29 de marzo de este año, tenemos 412.

Quiero

poner de relieve estos datos, porque sin la lectura objetiva de estas

realidades, es bastante poco probable legislar con arreglo —insisto— a ciertas

racionalidades. Porque cuando nosotros hablamos de políticas públicas, tenemos

que poner de relieve que, además, la exigencia no es de mayor seguridad

entendiendo la seguridad solamente como la posibilidad de ser víctima de un

delito. La seguridad implica la elevación de la calidad de vida. Y la calidad

de vida, desde el Estado, sólo se eleva con mayor calidad de gestión.

Esto

también es una demanda que es inexorable al momento de intentar articular

políticas preventivas, generales, sociales, que no se agoten solamente en la

política disuasiva o en la política situacional. Porque, en todo caso, estas

políticas serían tremendamente regresivas y lo único que harían sería

profundizar esta connotación asimétrica del sistema penal.

Aún

en la posibilidad de que el Estado nacional seguramente va a ser muy generoso

en la arbitración y adjudicación de medios en el caso de que estas leyes

finalmente se aprueben. Me refiero a las provincias, porque si no, obviamente

no vamos a poder afrontar estas circunstancias venideras. Esto creo que también

lo comparte el resto de los colegas.

Creo

que indudablemente vamos a tener que caer en esta cuenta. Si los indicadores

evolutivos de la “prisionización” son similares a los que yo acabo de leer para

la provincia de La Pampa, por más que creemos todos los institutos y bajemos

los estándares de edad de la imputación penal, cuando logremos tener el primer

instituto, ya esta realidad evolutiva geométrica y fugaz, nos iba a colocar en

la misma situación que estábamos antes de tomar la decisión política.

Por

lo tanto, creo que este es un dato de la realidad objetiva que no puede

soslayarse. Porque si se soslaya, lo único que hace es profundizar políticas

que —como bien dijeron hace un rato— son erráticas desde 1903.

Por

otra parte, el doctor Cafiero decía hace un rato lo riesgoso que se suponía

esta parte del discurso que plantea: si bajamos la edad de la imputabilidad,

pero dotamos a los menores de un piso de garantías compatible con el paradigma

de la Constitución, esto va a significar una suerte de neutralización del

efecto de la disminución de la edad de la imputabilidad.

Creo

que hay que tener mucho cuidado con eso, porque comparto lo que decía el doctor

Cafiero, por otro motivo inclusive. Si nosotros tenemos en consideración cuál

es la realidad, por lo menos la que hay en nuestras provincias —particularmente

a la que yo represento—, creo que este sesgo de arbitrariedad judicial que

permite el paradigma tutelar, por imperio de la realidad, y precisamente por

imperio de esta unilateral dirección de las estrategias de política criminal

hacia la internación, han producido ya esa decantación.

No

sé si me explico. Nosotros tenemos algunos indicadores que están marcando lo

siguiente: en la provincia de La Pampa hay un solo lugar de internación de

menores que, paradójicamente, se llama Proyecto Vida, que tiene veintinueve

residentes, y que tenía en el año 2001, también veintinueve chicos residentes

en ese lugar.

En

el año 2001, teníamos por ejemplo, un solo caso de homicidio y veintiún casos

de robo. Es decir, el 67,7 por ciento de esos chicos estaban privados de su

libertad por la comisión de delitos que, por supuesto, no eran de homicidio ni

violaciones, como se planteó al principio.

Los

indicadores del día de hoy, nos están señalando una mucha mayor complejidad de

la actividad delincuencial de estos menores. Es decir, ya no se trata de un 67

por ciento de robos sino que, en todos los casos, lo que existe es, primero,

mayor cantidad de homicidios; una mayor cantidad de robos agravados; la

participación de menores en banda. Es decir, es probable que esta vuelta de

tuerca en orden a la racionalidad de las motivaciones que impulsan una

internación, ya se haya dado por imperio de las posibilidades acotadas que los

Estados tienen y que los jueces advierten, naturalmente, que los Estados

tienen.

Eso

por una parte.

Por

otro lado, lo que quería poner de relieve es que, cuando hablamos de políticas

de prevención, creo que tenemos que tratar de lograr, no digo identidades, pero

sí criterios similares respecto de qué vamos a denominar como políticas de

prevención.

En

la provincia de La Pampa estamos trabajando fuertemente en un nuevo proyecto de

ley que sustituya la ley 1.270, que era una ley compatible con el paradigma

tutelar. Estamos tratando de que ese proyecto de ley se adecue a los mandatos

de la Convención de los Derechos del Niño. Y ya hemos enviado un Código de

Procedimientos Penales a la Cámara de Diputados de la provincia, con los

contenidos que se planteaba recién. Sobre todo, el proyecto Maier del Código

Procesal para América Latina; con adecuaciones, obviamente, particularizadas en

las situaciones distintivas, que ya mencioné, que acontecen en la provincia.

Ahora

bien. El planteo es el siguiente: solamente con un Código y solamente con una

ley, creo que no estamos en condiciones de revertir esta situación objetiva de

criminalización de los sectores más vulnerables, cada vez más jóvenes, como

bien decía la diputada hace un rato.

En

tanto y en cuanto, el mismo no se acompaña, en primer lugar, con un fuerte

crecimiento presupuestario. Creo que las provincias, por supuesto, no están en

condiciones por sí solas de afrontar, en lo que tiene que ver con la necesidad

de articular políticas sociales de prevención, que hagan especial hincapié y

eje en las familias.

Por

otro lado, en la necesidad de la capacitación de los operadores y de una

adecuación de las psicologías de los operadores a los nuevos paradigmas

sobrevinientes. Y, por si esto no fuera suficiente, creo que también es

absolutamente necesaria la posibilidad de tener nuevos establecimientos de

internación, pero que sí sean establecimientos que tengan algún grado de

subsunción a los mandatos constitucionales. Porque de otra manera, lo único que

estaríamos haciendo sería profundizar los niveles de violencia estatal que,

como ejemplo para evitar la violencia individual de los menores, no parece a

primera vista el más aconsejable.

Muchas

gracias. (Aplausos)

- Detalles

El Observatorio de Derechos humanos de San Luis emitió un comunicado de prensa en el que se critica la decisión del gobierno de la Provincia de San Luis de construir una Cárcel en Pampa de las Salinas.

La nota dice:

El lugar ubicado a aproximadamente 180 Km. de esta ciudad, 270 km de la ciudad de Villa Mercedes y 320 km. de la localidad de Concarán, aproximadamente, donde tienen asentamiento los Juzgados Penales y Federal de la Provincia de San Luis, hace pública su oposición, manifestando que la decisión del Poder Ejecutivo Provincial conlleva en su génesis vicios que deberían haberse previsto, tales como:

Que, dado que es un tema de incumbencia social, hubiera sido conveniente haber realizado consultas a los distintos poderes del Estado, y a las Instituciones No Gubernamentales que tienen injerencia en el tema, como por ejemplo las Organizaciones que atienden a la rehabilitación de los procesados, condenados y liberados, o las organizaciones que atienden la temática de los derechos humanos, ninguna de las cuales fueron consultadas.

Que tal como lo han expresado la Asamblea por los Derechos Humanos y el Colegio de Abogados y Procuradores de la ciudad de San Luis, con la edificación del establecimiento carcelario en un lugar inhóspito y desierto a tanta distancia de los medios poblados (de donde provienen normalmente la población carcelaria), se estarían violando los más elementales derechos humanos de los detenidos, los cuales verían menguadas las posibilidades de acceder fluidamente al contacto con sus familiares, verían conculcadas asimismo las posibilidades de estudio y prácticas laborales, a los cuales pueden acceder muchos de ellos cuando exhiben conductas que así lo ameritan, y también se vería gravemente perjudicado el derecho que tiene todo detenido de tener un contacto fluido con los jueces que han seguido su proceso y determinado su condena. La inmediatez del Juez natural en la etapa de la ejecución de la sentencia se vería así seriamente dañada por la circunstancia de la distancia entre el lugar donde está alojado el detenido y el lugar de asentamiento de los Juzgados.

Que no sólo se violan derechos de los alojados detenidos, sino que también se violentan los de los trabajadores penitenciarios, sean éstos personal guardia cárcel o personal civil que prestan servicios en el complejo carcelario, atento a que los alejan de los lugares naturales de asentamiento de sus familias.

Que no existen estudios que justifiquen fehacientemente la creación de un Complejo Penitenciario de Seguridad Mixta, de condenados, bajo la legislación correspondiente a Alta Peligrosidad (según lo expresado por el Poder Ejecutivo Provincial), ni motivos de necesidad alguna para fundamentar su creación, más aun siendo el complejo penitenciario provincial existente de no tan lejana creación.

Que los sistemas penitenciarios, de acuerdo a nuestras leyes deben estar orientados hacia la "reeducación” de los presos, para que una vez cumplida la condena puedan volver, rehabilitados, a reinsertarse en la sociedad. En este sentido es que se habla de "Educar desde la privación de libertad para la vida en libertad”, ya que la cárcel no es una institución al margen de la sociedad. Es un reflejo de ella y, de hecho, algunos estudiosos miran la calle en ese espejo invertido que es la prisión, como una institución producto de las políticas del Estado. Y en este caso, y como derivación de esas políticas, la situación de aislamiento de este nuevo complejo que se propone, no facilitaría el citado proceso de reeducación, con los consecuentes resultados para la sociedad, dado que una vez terminada la condena, los presos deben ser liberados y por ende volver a su comunidad, hayan o no sido rehabilitados.

Considerando que este pronunciamiento, además de la defensa particular de los Derechos Humanos de los presos, implica esencialmente también una defensa de los Derechos Humanos de la comunidad en su totalidad, ya que no solo hay que pensar en el período de condena, sino también en el tiempo que sigue a cuando ésta se termina, a todos conviene que los presos que vuelven para reinsertarse, lo puedan hacer rehabilitados, cuestión esta que no parece haber sido tenida en cuenta, en el Proyecto citado, en dimensión de complejidad que ella implica

Por todo lo dicho se espera que haya una revisión de la medida, en orden a cada uno de los aspectos apuntados, para bien de toda la comunidad. Original de sanluis24.com.ar

- Detalles

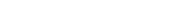

El próximo viernes 17 del corriente, a partir de las 17 horas, se llevará a cabo el primero de los cuatro encuentros previstos en el Seminario "Nueva Geopolítica de la liberación. Integración, seguridad y Defensa en América Latina", en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. Durante la primera reunión, se abordará el tema "Relaciones Internacionales y Relaciones de Fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional". El seminario lo imparten Modesto Emilio Guerrero y Eduardo Luis Aguirre y la entrada será libre y gratuita para los estudiantes de nuestra Universidad.

- Detalles

A continuación, transcribimos la nota enviada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam a la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal, con el aporte que nuestra Casa ha considerado favorablemente.

Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad

de Ciencias Económicas y Jurídica

Santa Rosa, 19 de agosto de 2.014.

Al Sr. Ministro de

Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Dr. Julio Cesar Alak

S________/_______D

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Vice

Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad

Nacional de La Pampa a los efectos de hacerle llegar la opinión de nuestra

comunidad académica con relación al anteproyecto del código penal elaborado

por la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma,

Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, creada por el

Decreto 678/2012, conforme la invitación que oportunamente se nos cursara

mediante Resolución Ministerial número 567.

En tal sentido debo señalar a Ud. que el Consejo Directivo

de la Facultad por Resolución 087/12 dispuso la conformación de una Comisión

Coordinadora para el análisis y debate del Anteproyecto del Código Penal, con

una integración igualitaria de sus claustros (Guadalupe Bustos –alumna-,

Mariano Gette -graduado, Alejandro Osio –docente-, Cecilia Bertole -

Coordinadora área Derecho Público-, la que dispuso a tal fin la realización de

una serie de actividades que a continuación se detallan.

Así, el análisis y debate del Anteproyecto del Código

Penal Argentino, tuvo su comienzo el día jueves 19 de Junio del corriente año a

las 18 horas en el Salón Azul de la misma facultad (Coronel Gil N° 353, primer

piso). En este primer encuentro, se llevó a cabo una conferencia-debate con la

presencia del Dr. Roberto Manuel Carles, Coordinador de la Comisión para la Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad

de Ciencias Económicas y Jurídica

Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del

Código Penal de la Nación, y los Mag. Andrés Olié y Alejandro Osio, docentes

de Derecho Penal de esta Facultad. La actividad fue gratuita y abierta a toda la

comunidad universitaria, organismos gubernamentales, ONG’s y la sociedad en

general, y tuvo por finalidad constituirse en un primer espacio de análisis del

objeto en cuestión, con el fin de reseñar sus características más salientes, y

detectar aquellos temas que resulten de mayor interés para el debate.

Posteriormente, el lunes 23 de junio a las 19:00 horas en

el Salón Azul de la Facultad, se llevó a cabo una conferencia debate con la

presencia de la Doctora María Elena Barbagelata, ex Diputada Nacional por el

Partido Socialista e integrante de la Comisión redactora del Anteproyecto del

Código Penal. La actividad presentó similares características al anterior

encuentro.

Finalmente el viernes 4 de Julio a las 19:00 horas en los

recintos de la FCEyJ, se desarrolló un foro debate público, con comisiones

temáticas conformadas de acuerdo a lo relevado en las primeras actividades

para arribar a una reflexión y discusión más profunda y específica del

Anteproyecto de reforma.

Además, con posterioridad a la conformación de la

comisión coordinadora, la misma dispuso una casilla de correo electrónica al

público en general, para receptar hasta el 6 de Julio –inclusive- opiniones,

ideas, críticas y todo otro aporte relacionado al Anteproyecto

(Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.).

Como resultante de todas estas actividades la Comisión

recibió propuestas de distintas personas y organizaciones, las que analizó,

estudió y debatió conforme se desprende del Informe Final que se adjunta al

presente con el contenido integral de las propuestas recibidas y el tratamiento

dado por la Comisión. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad

de Ciencias Económicas y Jurídica

Como conclusión, la Comisión puso en mi conocimiento

que la opinión que pretendía se hiciera llegar a Ud. como expresión de toda la

comunidad académica de nuestra Facultad es la que fuera expresada por el Dr.

Eduardo Luis Aguirre Profesor titular regular de la cátedra Derecho Penal II de

nuestra Facultad y que se vincula a una temática de hondo contenido emotivo y

experiencial para todos los pampeanos.

En tal sentido hago saber a Ud. que la cátedra entiende

que, dada la sistemática elegida, en lo que concierne a los Delitos contra el

Medio Ambiente, la Fauna y la Flora, Título XI del Anteproyecto, artículo 204,

debería agregarse la tipificación de una conducta que resulta crucial en este

contexto histórico de la Humanidad, cual es la que, perpetrada de manera

dolosa o culposa, provocare la interrupción o degradación de un recurso

acuífero, lacustre o fluvial, que ocasione la desertificación de determinadas

superficies o contribuya a la producción de la misma.

En este sentido, cabe recordar que el artículo de

referencia describe, de manera detallada, una serie de conductas típicas, en

cuanto se "contaminare aguas, aire o suelo, diseminare enfermedad, plaga o

especies biológica o genéticamente alteradas, con grave peligro para la salud

humana, de mortandad de animales o de alteración o destrucción significativa

de la flora.

Esas conductas, se agravan en diversos casos (Inciso 2°),

algunos de los cuales hacen referencia a supuestos en que la conducta

infractora:

a) Tornare impropia para la ocupación humana un área urbana o rural.

b) Impidiere el uso público de los ríos, lagos, o lagunas.

c) Provocare el desplazamiento, aunque fuere temporal, de los habitantes de

las áreas afectadas.

d) Causare daños directos a la salud de la población. Comisión Coordinadora para el Análisis y Debate del Anteproyecto Código Penal UNLPam- Facultad

de Ciencias Económicas y Jurídica

e) Provocare la interrupción del abastecimiento público de agua de una

comunidad.

Finalmente, la cátedra, y la Facultad toda, entiende que el

artículo debería agregar expresamente una conducta crucial en términos de

contaminación y afectación del medio ambiente, cual es la de provocar la

desertificación, interrupción o degradación de ríos, lagos o lagunas, que en

muchísimos casos ocasionan, como consecuencia directa, justamente estas

situaciones dañosas del medio ambiente que menciona el tipo penal agravado.

Es obvio que no se pretende en el caso una amplificación

del poder punitivo del Estado, sino una adecuación típica y una correcta y

detallada descripción de conductas que provocan verdaderos desastres

humanos y ambientales durante la modernidad tardía, y ponen en crisis la

convivencia armónica y el ejercicio de derechos fundamentales, provocando

incluso, en nuestro país y particularmente en nuestra provincia, la existencia de

refugiados ambientales, víctimas de estos procesos de desertificación.

Sin otro particular y esperando que estos aportes sean de

utilidad para el trascendente objetivo que el Ministerio a su cargo se ha fijado,

saluda a Ud. muy atentamente

- Detalles

Finalmente, se dictará en la Facultad el Seminario “Nueva geopolítica de la liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina”, a cargo de los docentes Dn. Modesto Emilio Guerrero y Dr. Eduardo Luis Aguirre.

El seminario, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad , tendrá una duración de 16 horas presenciales, distribuidas en cuatro (4) encuentros, a realizarse los días viernes 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2014, todos de 17:00 a 21:00,

La actividad está destinada a estudiantes, profesionales y docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general.

Se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes cumplan con el 75% de la carga horaria establecida.

El Seminario será gratuito para estudiantes y docentes de la UNLPam , y arancelado para los restantes destinatarios ($ 400)

Temas del Seminario:

Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional.

Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos.

Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes.

Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que todavía falta hacer.

Pagina web

Inscripciones en

https://docs.google.com/forms/d/1gItD2UVdIo4g3YyIY2BRvAM_YtzsP0pRuzcVbgZV3u8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Finalmente, se dictará en la Facultad el Seminario “Nueva geopolítica de la liberación, integración, seguridad y defensa en América Latina”, a cargo de los docentes Dn. Modesto Emilio Guerrero y Dr. Eduardo Luis Aguirre.

El seminario, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad , tendrá una duración de 16 horas presenciales, distribuidas en cuatro (4) encuentros, a realizarse los días viernes 17, 24, 31 de octubre y 7 de noviembre de 2014, todos de 17:00 a 21:00,

La actividad está destinada a estudiantes, profesionales y docentes de Carreras de Ciencias Sociales y público en general.

Se entregarán certificados de asistencia únicamente a quienes cumplan con el 75% de la carga horaria establecida.

El Seminario será gratuito para estudiantes y docentes de la UNLPam , y arancelado para los restantes destinatarios ($ 400)

Temas del Seminario:

Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el nuevo contexto internacional.

Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. Nuevos paradigmas regionales autonómicos.

Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes.

Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que todavía falta hacer.

Pagina web

Inscripciones en

https://docs.google.com/forms/d/1gItD2UVdIo4g3YyIY2BRvAM_YtzsP0pRuzcVbgZV3u8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_linkDerecho

- Neoliberalismo y teología política: nada más humano que el crimen

- A los bifes: animalismo y clase trabajadora

- La deriva de la camarilla de los jóvenes turcos

- Conjeturas sobre la concepción jurídica de la "Confederación Indígena" de Juan Calfucurá

- Los pensadores malditos y el olvido sistemático de la academia