- Detalles

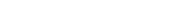

Abdullah Öcalan es el líder político indiscutido del pueblo kurdo, la “nación sin estado” (según las categorías políticas occidentales) más grande del mundo, con cerca de 50 millones de habitantes, que mayoritariamente ocupan los territorios de los cuatro estados-nación que los oprimen: Turquía, Siria, Irak e Irán.

Abdullah Öcalan es el líder político indiscutido del pueblo kurdo, la “nación sin estado” (según las categorías políticas occidentales) más grande del mundo, con cerca de 50 millones de habitantes, que mayoritariamente ocupan los territorios de los cuatro estados-nación que los oprimen: Turquía, Siria, Irak e Irán.

Öcalan, nacido en 1949, fue atrapado en Kenya por los servicios secretos de EEUU, Turquía e Israel, y se encuentra preso en la isla de Imrali, un pequeño territorio insular turco donde se encuentra enclavada una cárcel de la que durante años (entre 1999 y 2009), "Apo" (Tío) como se lo conoce popularmente, fue el único prisionero, custodiado por alrededor de mil guardias.

El juicio mediante el que Apo fue condenado a cadena perpetua (en realidad, fue sentenciado a la pena capital, que con posterioridad Turquía abolió en el marco de sus intentos por ingresar a la Unión Europea) fue objeto de muchísimas críticas. No solamente por la violación extrema de derechos y garantías procesales propias de un sistema penal democrático, sino por la imprecisión de la acusación y la manipulación de las pruebas recolectadas durante un debate al que sus seguidores (millones de kurdos), caracterizan como una ficción.

También despertó la indignación de millones de kurdos y hasta la inmolación de 60 personas, que se quitaron la vida como manifestación de protesta por la detención de su máximo referente.

También despertó la indignación de millones de kurdos y hasta la inmolación de 60 personas, que se quitaron la vida como manifestación de protesta por la detención de su máximo referente.

En su momento, la Corte Europea de Derechos Humanos (TEDH) condenó a Turquía por infligir un «trato inhumano» al líder kurdo. Según el tribunal, «un número de factores, tales como la falta de comunicación que permita evitar el aislamiento social de Öçalan o la persistencia de importantes dificultades de acceso a la cárcel hasta el 17 de noviembre 2009 constituyen un trato inhumano».

A pesar de que a partir de esa fecha Öçalan, de 64 años, fue reagrupado con otros cinco presos y la frecuencia de las visitas aumentó, el TEDH estimó que «en ausencia de cualquier mecanismo que permita revisarla, la pena de prisión perpetua impuesta al referente kurdo es una sanción incompresible e igualmente constituye un trato inhumano».

Según Estrasburgo, una pena de prisión «debe ser compresible, es decir, debe ofrecer tanto una oportunidad de alargamiento como la posibilidad de revisarla».

No obstante esta condena, el mismo Tribunal se negó a aceptar el pedido del cautivo para que se realizara una repetición de su juicio, en condiciones más compatibles con el paradigma del debido proceso legal.

No obstante esta condena, el mismo Tribunal se negó a aceptar el pedido del cautivo para que se realizara una repetición de su juicio, en condiciones más compatibles con el paradigma del debido proceso legal.

Öcalan, todavía muy poco conocido en nuestra región, ha escrito durante sus años de encierro una obra que bien podría catalogarse como uno de los hallazgos de teoría política más importantes desde de la caída de los socialismos reales.

Impedido prácticamente de recibir visitas, incluso a sus propios abogados, Öcalan ha reflexionado y escrito compulsivamente durante más de quince años, y su obra, lenta y trabajosamente, comienza a darse a expandirse por todo el mundo.

Un nuevo pensamiento, anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal y con pretensión democrática y emancipatoria, nace en el Oriente Medio. Como lo caracteriza Atilio Borón en el prólogo del primer tomo de su libro "Orígenes de la Civilización", esta ideología contrahegemónica podría carcterizarse como "socialista y antiimperialista, feminista y antiestatal, comunitaria y ecologista".

Utilizando un lenguaje provocativo pero cálido, rigurosamente teórico pero a la vez accesible y preciso, el referente kurdo traza una semblanza acabada del mundo, de su historia, de la filosofía universal, de las principales ideas liberadoras generadas durante la modernidad, y con ellas reinventa una dialéctica del "permanente retorno" a sus tradiciones más profundas (el pueblo kurdo tiene una historia de luchas de más de 5000 años), abjurando de la modernidad capitalista, sus formas de apropiación y degradación de los recursos de la humanidad y sus productos culturales, acuñando en su lugar, como propuesta política, el concepto de "confederalismo democrático".

Öcalan no escatima reservas para con el marxismo ortodoxo, los movimientos de liberación nacional y las socialdemocracias. Su pensamiento deriva fatalmente en una caracterización crítica de los regímenes de países tales como Turquía, Siria e Irán, a las que señala como "imperialismos micro", poniendo seriamente en cuestión los vínculos que, con matices, se han estrechado durante el esplendor de los populismos latinoamericanos con Irán. Desde las perspectivas teóricas lideradas por Öcalan, estos acercamiento importaron gruesos errores políticos. No solamente por la connotación indiscutiblemente teocrática y antidemocrática del país persa, sino porque, para ellos, "una cosa es tener contradicciones con el imperialismo y otra cosa es estar en contra del imperialismo". Una mirada que, bien observada y proveniente de la realidad de ese margen, convoca a una urgente discusión en materia teórica y geopolítica sobre esos y otros aspectos.

Entre los cuales estaría la posibilidad de someter a la consideración de tribunales de opinión no solamente la situación de Öcalan, sino la conmovedora cantidad de crímenes masivos cometidos en medio Oriente por parte del imperialismo y sus aliados.

Entre los cuales estaría la posibilidad de someter a la consideración de tribunales de opinión no solamente la situación de Öcalan, sino la conmovedora cantidad de crímenes masivos cometidos en medio Oriente por parte del imperialismo y sus aliados.

- Detalles

Finalmente, se concretó el golpe blando contra la democracia brasileña. Esta vez fue un Congreso desautorizado política y éticamente, quien decidió la suerte del PT, acaso la experiencia inclusiva más multitudinaria de la historia reciente de América Latina.

Finalmente, se concretó el golpe blando contra la democracia brasileña. Esta vez fue un Congreso desautorizado política y éticamente, quien decidió la suerte del PT, acaso la experiencia inclusiva más multitudinaria de la historia reciente de América Latina.

Las grandes cadenas comunicacionales, en cumplimiento del rol que les asignan estas novedosas instancias destituyentes, han salido a cuestionar la existencia del golpe, basados en argumentaciones tales como que la suspensión de la Presidenta Dilma Rousseff se produjo como consecuencia del funcionamiento de mecanismos institucionales previstos por la Constitución brasileña y que no ha habido "violencia" en la consumación de esa resolución, que conmociona al mundo entero. Se trata de un hiato político que afecta a la séptima economía del planeta y, como suele suceder en estos casos, la deposición de la Presidenta electa por el pueblo se perpetra contra un gobierno autonómico, no alineado con las políticas de EEUU, que promocionó socialmente a más de 35 millones de habitantes.

Casi la misma cantidad que la población argentina, para que tengamos una idea más clara. También, como es de práctica, la derecha política brasileña y los sectores más concentrados de la burguesía litoraleña apoyan este giro hacia un neoliberalismo descarnado y el ajuste que viene.

Si algo no debería discutirse es que estamos ante un nuevo capítulo de los muchos golpes blandos que ideara el politólogo americano Gene Sharp, que se dieron en los últimos contra distintas expresiones de gobiernos no alineados con los dictados del Washington.

Es obvio que, en estos casos, la legalidad aparente no suele armonizarse con la legitimidad de una medida como la adoptada. La suspensión de una presidente elegida hace poco tiempo por la mayoría de los brasileños, por hechos que ni siquiera suponen conductas dolosas que afectan el parimonio común de los brasileños, luce claramente desproporcionada. Y como un pretexto para terminar de perpetrar lo que fue: una aventura golpista. Que, por supuesto, no fue violenta, si entendemos que puede considerarse como tal la burla de la voluntad popular.

Es obvio que, en estos casos, la legalidad aparente no suele armonizarse con la legitimidad de una medida como la adoptada. La suspensión de una presidente elegida hace poco tiempo por la mayoría de los brasileños, por hechos que ni siquiera suponen conductas dolosas que afectan el parimonio común de los brasileños, luce claramente desproporcionada. Y como un pretexto para terminar de perpetrar lo que fue: una aventura golpista. Que, por supuesto, no fue violenta, si entendemos que puede considerarse como tal la burla de la voluntad popular.

Justamente, lo que Sharp define es que este tipo de asonadas encarnan “acciones no violentas”. Por lo tanto, va de suyo que esas prácticas políticas no deben ser violentas, aunque hay mucha tela para cortar en orden al análisis del concepto de la violencia política. Este tipo de golpes exentos de violencia convencional, son parte de las guerras de cuarta generación que apelan durante el siglo XXI a armas psicológicas, sociales, económicas y políticas.

Sharp mismo ha explicado esto más claramente: “en los Gobiernos, si el sujeto no obedece los líderes no tienen poder. Estas son las armas que en la actualidad se usan para derrocar Gobiernos sin tener que recurrir a las armas convencionales”.

Sharp, cabe aclararlo, abjura de las guerras convencionales por su ineficacia y sus costos de toda índole, y las sustituye por medidas que van desde el debilitamiento gubernamental hasta la fractura institucional.

En su ensayo “De la dictadura a la democracia”, que describe nada más y nada menos que 198 métodos para derrocar Gobiernos mediante “golpes suaves”, considera que la estrategia se puede ejecutar en cinco pasos, que en su momento fueron resumidos por la agencia Russia Today.

La primera etapa es promover acciones no violentas para generar y promocionar un clima de malestar en la sociedad, destacando entre ellas denuncias de corrupción, promoción de intrigas o divulgación de falsos rumores. Eso ha ocurrido en todas las democracias de Améroca Latina, y Brasil no podía ser la excepción.

La segunda etapa consiste en desarrollar intensas campañas en “defensa de la libertad de prensa y de los derechos humanos”, acompañadas de acusaciones de totalitarismo contra el Gobierno en el poder. Recordarán ustedes las proclamas y consignas golpistas y desestabilizadoras exteriorizadas por diversos poderes fácticos brasileños, e incluso por políticos y parlamentarios.

La tercera etapa se centra en la lucha activa por reivindicaciones políticas y sociales y en la manipulación del colectivo para que emprenda manifestaciones y protestas violentas, amenazando las instituciones. Está fresca en la memoria del Continente la sucesión de marchas y manifestaciones por diversos motivos que venían sucediéndose en Brasil en los últimos años, las que eran visualizadas como "espontáneas".

La cuarta etapa pasa por ejecutar operaciones de guerra psicológica y desestabilización del Gobierno, creando un clima de "ingobernabilidad". Con el pretexto del derroche que habrían significado la organización del campeonato mundial de fútbol y las olimpíadas, esta etapa fue notoria.

La quinta y última etapa tiene por objeto forzar la renuncia del Presidente de turno, mediante revueltas callejeras para controlar las instituciones, mientras se mantiene la presión en la calle. Paralelamente, se prepara el terreno para una intervención militar, mientras se desarrolla una guerra civil prolongada y se logra el aislamiento internacional del país.

No se logró la renuncia. Pero un juicio político no se le puede negar a nadie. Mucho menos, si se trata de un gobierno popular.

No se logró la renuncia. Pero un juicio político no se le puede negar a nadie. Mucho menos, si se trata de un gobierno popular.

Fuente: Russia Today en español.

- Detalles

Por Martín Paolucci.

Ilustraciones e infografía: Groger Gutiérrez

Avenida Lacroze y Cabildo, pleno barrio de Belgrano: Bajo los rayos de un fuerte sol un grupo de personas se reúnen en la esquina, están visiblemente furiosos y al lugar llegan efectivos de la Federal para custodiarlos. Los manifestantes entonan aguerridas canciones mientras la gente que pasa los mira perplejos. Megáfonos, bombos y exóticos atuendos se confunden con banderas y carteles escritos algunos en español y otros en un idioma que un porteño medio no sabría descifrar. Son alrededor de 40 personas y todos tienen la misma consigna: “Kobane Libre”.

Es la misma consigna que a más de 12 mil kilómetros de distancia proclaman las milicias armadas que defienden Kobane, una ciudad en el norte de Siria. Es la frontera que separa de un lado a los terroristas del Estado Islámico (EI) y del otro a los miembros del pueblo kurdo que viven de manera comunitaria en la frontera con Turquía, país con el que están históricamente enfrentados, al que acusan de oprimirlos desde la caída del Imperio Otomano en 1923 y que aseguran apoya de manera tácita a los terroristas del EI.

La razón que motivó la concentración en este pituco lugar del norte de la Ciudad de Buenos Aires, fue la realización de un breve acto de repudio frente al edificio de la Embajada de Turquía que se encuentra a pocas cuadras de ahí. Es en este país que vive la gran mayoría de los kurdos, un grupo étnico de más de 30 millones de personas que habitan una región conocida como el Kurdistán, ubicada en medio de 4 estados-nación: Turquía, Irak, Siria e Irán.

La pequeña manifestación está compuesta por miembros de la comunidad kurda y militantes de algunos partidos de izquierda: Convergencia Socialista, Juventud Guevarista, Frente Darío Santillán, Asambleas del Pueblo, Segunda Independencia y Torre. Pese a haber emitido declaraciones de apoyo, la gran mayoría de las agrupaciones combativas no se movilizaron como si lo hacen, especialmente, en conflictos donde intervienen directamente Estados Unidos o Israel…

“El principal conflicto de la región es que desde su fundación como país, Turquía se niega a reconocer el derecho del pueblo kurdo y de otros que viven dentro de su estado a existir, obligándolos a integrarse a la sociedad turca. Además ahora se suma el problema de la invasión por parte de terroristas extranjeros que quieren establecer un califato islámico, califato que cuenta con la anuencia de Turquía” explica en un inglés britanizado Giran Ozkan, un sociólogo kurdo de 28 años recibido en Londres y que vino a Buenos Aires para realizar una maestría en la UBA. De camisa a cuadros, pantalón de vestir, anteojos Dolce Gabbana y una gran cámara digital, cualquiera lo confundiría con un turista europeo que saca fotos por curiosidad pero Giran es en realidad uno de los organizadores en Argentina del Comité de Solidaridad Kurdistán en América Latina vinculado con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PPK), el movimiento político socialista cuyo brazo armado controla la ciudad de Kobane y que está empezando a desarrollar actividades en nuestro país. Es este movimiento político marxista y laico uno de los principales articuladores de la diáspora kurda cuyo grueso vive en Europa Occidental, especialmente en Alemania y Reino Unido.

“La razón por la que los kurdos apoyan masivamente al PKK es que logró unir a las distintas luchas frente a la opresión turca en una sola. Hay una lucha por la identidad nacional, una lucha de clases y una lucha por el derecho a la autodeterminación. Por todo eso pelea el PKK, sin distinguir religiones o etnias“, explica el joven sociólogo la razón por la cual él y otros integrantes del pueblo kurdo apoyan a este singular movimiento político cuyas premisas son radicalmente distintas a la mayoría de los partidos políticos del Medio Oriente.

El PKK, fundado en 1978 por Abdullah “Apo” (tío en idioma kurdo) Öcalan, preso desde 1999 en una base militar turca acusado de terrorismo, logró destacarse del resto de las fuerzas del nacionalismo kurdo debido a que siempre evito sectarismos de tipo religioso y basó su modelo económico, político y cultural respetando las costumbres de los habitantes. Lo más novedoso ha sido sobretodo la implementación de un modelo socialista comunitario llamado “Confederalismo democrático”. Otra gran diferencia con las demás fuerzas nacionalistas es que no plantea el separatismo como algo viable o deseable, pues eso, según piensan, ayudaría a dividir aún más a los pueblos del Medio Oriente.

“El PKK tiene un enfrentamiento directo con lo que es la burguesía kurda, aliada de Estados Unidos, la cual controla una zona autónoma al norte de Irak muy cerca de Kobane. La diferencia principal es que ese gobierno quiere convertir ese Estado Autónomo en un país independiente. Lo interesante del PKK es que ellos no buscan independizarse, quieren autonomías en los lugares donde viven porque creen que un nuevo estado en Medio Oriente ayudaría a dividir aún más la región y sería mucho más fácil para Estados Unidos dominarlos”, explica a varios kilómetros de la marcha, a la que no pudo concurrir por cuestiones laborales, Leandro Albani, un periodista argentino que ha vivido muchos años en el exterior y que junto a su recientemente fallecido colega Alejandro Haddad convivieron en un campamento del PKK en las montañas al norte de Irak para luego escribir “Kurdistán, crónicas insurgentes“, libro en donde plasmaron las experiencias vividas junto a la guerrilla kurda.

Albani asegura que el Confederalismo Democrático “está mostrando en la práctica otra forma de hacer política en Medio Oriente, una forma muy particular ya que nunca antes se vio algo parecido, porque es una organización de izquierda, con rasgos de marxismo y rasgos de anarquismo que tiene a su vez un concepto de organización autogestiva, de autogobierno y comunitaria, con una democracia directa que tiene puntos en contacto con muchos movimientos sociales de América Latina”. Con respecto a los modelos políticos a seguir, Albani asegura que durante algunas charlas con distintos comandantes del PKK estos “expresaron un gran interés sobre los procesos venezolano y boliviano. El proceso chavista por su concepto de “Poder Popular”, es decir fuerzas comunitarias organizadas que deliberan localmente, y el boliviano porque es un estado plurinacional y ellos consideran que el Kurdistán debe gobernarse respetando a todas las etnias que viven ahí”.

Otro rasgo particular del PPK y que llama particularmente la atención en Medio Oriente es su fuerte política de género. La comandante máxima de Kobane es mujer y a la hora de la guerra estas combaten junto a los hombres. Este dato ha seducido a la prensa occidental, especialmente luego de la aparición de la foto de “Rehana o El ángel de Kobane“, una partisana rubia y de gran belleza que supuestamente habría matado a más de 100 miembros del Estado Islámico. Esta fotografía (donde se la ve haciendo la “V” de la Victoria) ha servido mucho para promocionar los esfuerzos de la defensa de Kobane, pues la combinación “mujer-rubia-atractiva”, sumado al morbo de la guerra, siempre ha sido del gusto de los medios de comunicación.

“El PKK desde siempre ha planteado la integración de la mujer y se lo han ganado ellas a pulso. Desde hace 10 años la organización tiene jefaturas colegiadas, comandantes y comandantas, alcaldes y alcaldesas. Además se dice que en tiempos de paz son excelentes dirigentes. Esta política de género es, creo yo, algo a imitar en todo el mundo” relata Carlos Aznárez, mientras de fondo se escucha paradójicamente la voz de una mujer cantando desde un megáfono “Kobaneee libree, liberacioón”. Este histórico periodista de izquierda, compañero de Rodolfo Walsh en el semanario de la CGT de los Argentinos, en el diario Noticias y en ANCLA, es desde hace unos años titular de Resumen Latinoamericano, una agencia de prensa alternativa.

Además continua relatando:

ellos no conciben la revolución sin la liberación femenina, existen unidades de combate y campamentos estrictamente de mujeres, ellas combaten par a par con los hombres y para el Estado Islámicoesto es un dolor de cabeza porque bajo su interpretación del Islam que una mujer los mate los hace inmediatamente infieles y termina siendo un pasaporte directo al infierno.

Con su cabeza cubierta por una gorra del movimiento de izquierda colombiano Marcha Patriótica, una remera negra con la insignia palestina y sosteniendo en sus manos la bandera del País Vasco, Aznárez le pone cuerpo, figura y fondo a sus convicciones políticas.

El gobierno turco aceptó recientemente el inicio de frágiles conversaciones de paz con el PPK y la razón detrás de este acuerdo es la siguiente: desde hace 2 años el PKK controla militarmente un territorio del tamaño de Uruguay, en lo que se conoce como Rojava o el Kurdistán sirio, zona dentro de la cual se encuentra la ciudad de Kobane. Control militar que pudo lograrse gracias a otro acuerdo con un gobierno hostil a la causa kurda, el gobierno nacionalista de Basheer Al Assad, enfrentado militarmente a distintas fuerzas internas y externas que desde 2011 intentan derrocarlo.

“La gente del PKK, que venía teniendo rispideces históricas con el gobierno sirio, terminó acordando con éste la instalación de una zona de gobierno autónomo kurdo después de que empezaran a invadirlos mercenarios y terroristas de Al-Qaeda y otros grupos que quieren derrocar al gobierno de Basheer Al-Assad. El Estado Islámico quería avanzar e invadir Siria pero cuando llegaron se encontraron con los kurdos”, añade Aznárez.

Una de las claves para entender el conflicto, es que el territorio en el que se asienta desde tiempos inmemoriales el pueblo kurdo es una zona montañosa de difícil acceso para desconocidos y que los campesinos del lugar conocen mejor que nadie. Esto ha permitido que logren combatir de manera exitosa hasta hoy, tanto al ejército turco que cada tanto rompe el diálogo y bombardea como a distintos grupos de fundamentalistas.

“EI tomó Mosul, la segunda ciudad de Irak, en solo 6 horas pero hace 35 días que no pueden tomar Kobane y esto pasa porque los kurdos pelean por razones muy claras, por el socialismo y contra el fascismo que representa este invento de Estados Unidos, Turquía y las monarquías autocráticas del Golfo Pérsico, como Kuwait, Qatar y sobretodo Arabia Saudita, que financiaron mercenarios para derrocar al gobierno sirio y al igual que los talibanes en su momento, se le dieron vuelta a los yanquis” continúa describiendo la situación Aznárez. Además asegura que el ejército turco, miembro de la OTAN, “no ataca al EI ni permite que los kurdos que viven en Turquía crucen a defender Kobane y existen sospechas de que podría estar apoyando a los fundamentalistas”.

La procesión avanza lentamente, y luego de cruzar la Avenida Cabildo hacia Libertador, los manifestantes caminan mientras cantan con redoblantes y cornetas distintas proclamas contra Turquía, el fascismo y el imperialismo: “¡Kobane libre, liberación, contra el fascismo viva la revolución!”.

Finalmente llegan a la Embajada de la República de Turquía, una hermosa casa racionalista y moderna de dos pisos, fuertemente vallada a la espera de incidentes y destrozos que nunca ocurrirán.

En relación a las acusaciones de una supuesta complicidad entre Turquía, el Estado Islámico y Estados Unidos, Leandro Albani asegura que aunque descree de las teorías conspirativas, es razonable que el establishment norteamericano promueva tanto una derecha islámica moderada como la que gobierna el estado turco, así como monarquías dictatoriales o grupos fundamentalistas, ya que “lo interesante de esto y que a mi me gusta remarcar, es que yo creo, aunque no soy un experto en la religión aunque algo he leído, ese tipo de Islam, el de Turquía y las monarquías del Golfo Pérsico está íntimamente relacionado con el Neoliberalismo, además el gobierno actual de Turquía, conducido por Recep Erdoğan, cuyo partido propone una especie de “Democracia Islámica moderada”, promueve un esquema que le viene como anillo al dedo al imperialismo ya que islamiza la sociedad, implementa una economía de corte financiero y sin intervención estatal y todo lo que sea diferente lo barren. Los kurdos dicen que Turquía quiere hacer una limpieza, tanto por cuestiones étnicas, como ya hicieron con los armenios en 1920 como por cuestiones políticas ya que propugna un modelo socialista”.

Cierta o no la acusación de que el Estado Islámico estaría financiado por Estados Unidos, tanto para Albani como para Aznárez existe en Medio Oriente un histórico conflicto entre dos modelos regionales. Por un lado: El eje Irán, Siria y Líbano, tres países con una frontal oposición hacia la OTAN, Israel y el islamismo más conservador. Sociedades con mayores libertades civiles y economías con fuerte participación estatal. Países que además son aliados estratégicos de Rusia. Por otro lado: El bloque pro-norteamericano comandado por Turquía y Arabia Saudita, con economías más abiertas a la inversión extranjera y un marcado conservadurismo social y político. “Esos países hacen esa medialuna chiita, variante minoritaria del Islam, que las monarquías del Golfo Pérsico y Turquía quieren reventar y dividir como hicieron en Libia porque son los 3 países que contienen el avance de Israel y de Estados Unidos en la región“, y aunque el PPK es muy crítico tanto de la teocracia Iraní como del nacionalismo autoritario de Basheer Al Assad, mantiene con estos una posición de amistad debido a la expansión de sus enemigos en común.

“Los comandantes del PPK nos decían que los iraníes o los sirios no los molestan en los campamentos porque saben que sus fronteras están defendida por el PKK y ahí no entra ni Al Qaeda, ni los yanquis, ni nadie, la parte de la frontera donde está el PKK es muy segura”, continúa el intrépido periodista.

Ya promediaba el acto de repudio cuando los organizadores del evento prepararon una carta para entregarle a las autoridades de la embajada turca, carta que las autoridades se negaban a recibir y que solicitaba el fin de la hostilidades y la ayuda militar frente al ataque del Estado Islámico. Mientras tanto, los miembros de las distintas organizaciones presentes comenzaron una serie de declaraciones en donde se pronunciaron en solidaridad con la lucha de los combatientes kurdos. Pero fue el último orador, Mehmet Dogan, un antropólogo kurdo de barba gris, anteojos y titular del Comité de Solidaridad de América Latina con Kurdistán quien cosecho la mayor cantidad de aplausos y le dio un cierre simbólico al acto, ya que en un español esforzado declaró: “Ellos quieren salir de esta crisis económica provocando guerras entre hermanos y la única fuerza grande, democrática y también armada que puede enfrentarlas es la organización del pueblo kurdo. Vamos a triunfar, pero no hay que permitir que como en la Segunda Guerra Mundial el imperialismo norteamericano nos robe la victoria,

Kobane es como Estalingrado, si cae se producirá la balcanización de Siria, Irak, luego vendrá Irán y finalmente la división llegará hasta India y China, todos los países serán fragmentados porque están preparando una nueva guerra mundial.

Pero los pueblos hermanos del Medio Oriente vamos a resistir y lo vamos a hacer también gracias a ustedes. Ahora vamos a bailar, vamos a cantar y vamos a gritar juntos contra el imperialismo”.

Ese discurso, probablemente el más emotivo de toda la velada, se refirió como antes lo habían hecho algunos militantes de a pie, a “La Batalla de Estalingrado”, el enfrentamiento bélico entre 1942 y 1943 en el cual el Ejército Soviético y la población local, resistieron y pudieron derrotar a las tropas de Hitler, lugar además en donde se inclinó la balanza a favor de los aliados. Una reflexión similar a la de Carlos Aznárez, quien dice que Kobane es en la actualidad más que la última barrera al Estado Islámico, es “la última frontera frente al avance del fascismo y el imperialismo”.

Publicado originariamente en labrokenface.com

Publicado originariamente en labrokenface.com

- Detalles

Por Diego Gómez

En abril de 1941, luego de la invasión y conquista

nazi-fascista del reino de Yugoslavia,

el régimen liderado por Adolf Hitler otorgaba al movimiento ustasha[1] el

control de los territorios de Croacia y Bosnia-Herzegovina. Allí se creaba el Estado

Independiente de Croacia[2](NDH, del croata NezavisnaDržavaHrvatska),uno

de los Estados títeres pro-nazis de la Segunda Guerra Mundial, que se

distinguía por llevar adelante un nacionalismo de extrema derecha,sustentado en

una firme adhesión al cristianismo católico, un marcado anticomunismo y un

fuerte desprecio y persecución de la nacionalidad serbia que vivía en Croacia y

Bosnia.

En agosto de 1941, contemporáneo a la implementación

de la “Solución Final” a la cuestión judía, se creaba el campo de exterminio de

Jasenovac, que estaba dividido en cinco sub-campos, incluyendo entre los mismos

uno destinado a mujeres (Sisak) y otro a niños (StaraGradiska). Ubicado a 100 kilómetros de la capital Zagreb,

era un territorio en forma de triángulo rodeado por los ríos Sava, Una y

VelikaStruga, lo cual hacía extremadamente difícil que los prisioneros pudieran

escapar. Los campos de exterminio que funcionaron en el NHD se distinguieron

absolutamente de los que se encontraban en Alemania o en los territorios

dominados por los alemanes, pues lejos estuvieron de ser una maquinaria

industrial destinada a la aniquilación de personas. Cuando llegaban los presos,

los comandos encargados seleccionaban a aquellos más aptos para trabajar, y

quienes eran considerados inadecuados para convertirse en mano de obra esclava

eran conducidos a las orillas del río Sava,

donde eran exterminados. La crueldad de los asesinatos cometidos fue enorme,

los métodos eran salvajes en extremo; aparte de la utilización del srbosjec (en

serbo-croata, cuchillo mata serbios), se realizaban grandes hogueras donde los

prisioneros eran quemados vivos, también se los arrojaba en piletas de cal

viva, se les golpeaba en la cabeza con un enorme y pesado martillo hasta la

muerte o se los tiraba al río Sava

para que muriesen ahogados.

Las víctimas de Jasenovac fueron todos aquellos

grupos nacionales, políticos o religiosos considerados opuestos a los valores

del movimiento ustasha. El pueblo serbio que habitaba Croacia y Bosnia, los

judíos, gitanos y los luchadores antifascistas en general (croatas, serbios,

musulmanes, etc) eran caracterizados como enemigos acérrimos del régimen. Especial

énfasis se ponía en borrar cualquier tipo de pasado de la nacionalidad serbia

en la región.MileBudak, el ministro de educaciónustasha, sostenía que un tercio

de los serbios dentro de la NDH debían ser asesinados, un tercio tenía que ser

exiliado y el tercio restante convertido al cristianismo católico. Distintas

fuentes[3] y

estudios calculan que en Jasenovac murieron un número cercano a las 700.000

personas, siendo la nacionalidad serbia un 80% del total.

La brutalidad al extremo de Jasenovac dejaba

anonadados a los mismísimos informantes del ejército alemán. En un reporte

llegado desde Croacia, para Heinrich Himmler[4],

se detallaba lo siguiente:

“Los ustasha

han cometido sus actos de una manera bestial, no sólo contra los hombres, sino

especialmente contra ancianos, mujeres y niños indefensos. El número de

ortodoxos que los croatas han masacrado y torturado sádicamente hasta la muerte

es de aproximadamente trescientos mil”[5].

El 30 de marzo

de 1945,

los partisanos yugoslavos, liderados por el Partido Comunista de Yugoslavia

comenzaban a bombardear las instalaciones del campo, haciendo retroceder a las

fuerzas ustashas que lo protegían. Los ataques continuaban durante las primeras

tres semanas de abrilmientras que las autoridades aceleraban los asesinatos en

medio del fuego partisano. El 24, luego de casi un mes de asedio, las tropas

del Consejo Antifascista para la Liberación de Yugoslavia[6]

(AVNOJ Antifašističko Vijeće Narodnog Oslobođenja Jugoslavije) lograban

vencer la resistencia e ingresar, pero los ustachas

habían eliminado casi todo vestigio de sus atrocidades al incendiar la mayor

parte de las edificaciones que pudieran dar cuenta del tremendo genocidio que

allí había sucedido.

La iglesia católica croata había jugado un

importantísimo papel en cuanto sostén político e ideológico del régimen

ustasha. El cardenal de Zagreb durante la guerra, AloysiusStepinac, juzgado y

condenado por la Yugoslavia de Tito debido a su complicidad con los ustashas,

fue reivindicado por el Vaticano en muchas oportunidades y llegó a ser

beatificado por Juan Pablo II en 1998. Recién en septiembre del 2009 el

Arzobispo de Zagreb, JozipBozanic, reflexionó sobre el accionar de la iglesia

católica: “aquí en Jasenovac, sentimos un profundo dolor por todas las

víctimas, especialmente aquellas que aquí sufrieron y que fueron asesinadas por

miembros del pueblo croata, y aún más por miembros de la Iglesia católica”[7].

Finalizada la Segunda Guerra Mundial, el régimen

comunista yugoslavo construía un monumento y levantaba un museo en memoria de

las víctimas, pero durante las guerras de desintegración de Yugoslavia, a

principio de los años 90 del siglo pasado, las fuerzas nacionalistas croatas

bombardeaban el museo destruyendo los archivos históricos allí guardados.El nacionalismo

secesionista que acababa con Yugoslavia (croata, serbio, esloveno,

albano-kosovar o musulmán bosníaco), con el fin de legitimar sus aspiraciones,negaba

y atacaba todo pasado que implicara la convivencia pacífica del pueblo

trabajador balcánico. En definitiva, al intentar borrar el registro del horror

que el nacionalismo burgués croata había llevado adelante en Jasenovac, se

pretendía hacer a un lado que contemporáneo a la barbarie capitalista de la

Segunda Guerra Mundial había surgido en Yugoslavia un movimiento

político-militar (formado por obreros y campesinos y, dirigido por el Partido

Comunista Yugoslavo) que no solo había vencido al nazi-fascismo sino que había

derrotado a los colaboracionistas ustashas dando lugar a un Estado

caracterizado por la convivencia de las distintas naciones y nacionalidades

yugoslavas durante décadas.

[1]Movimiento

nacionalista croata de extrema derecha surgido a finales de la década de 1920.

[2]El Estado

Independiente de Croacia tuvo lugar entre los años 1941 y 1945. Fue derrotado

por los partisanos comunistas yugoslavos

[3]

Dependiendo de la fuente los números van desde medio millón hasta un millón de

personas asesinadas. El Museo de

Víctimas del Genocidio de Belgrado, cifra en torno a 700 000

las víctimas de Jasenovac

[4]Comandante

en jefe de las SS y ministro del Interior del gobierno nazi. Fue uno de los más

importantes gestionadores de las matanzas de judíos, eslavos, gitanos y

disidentes en general durante el Tercer Reich.

[5]Novak, Viktor (2011) “Magnum Crimen:

Half a Century of Clericalism in Croatia : Dedicated to the Known and

Unknown Victims of Clericalism”. Gambit,

Jagodina.

[6]Fue el

gobierno provisional que se dieron los partisanos. Su fecha creación, el 29 de

noviembre de 1943, era la principal fecha patria de la República Federativa

Socialista de Yugoslavia

[7]http://www.jutarnji.hr/bozanic-u-jasenovcu---prerano/288735/

- Detalles

Por Martín Paolucci

Demonización por parte de la prensa comercial de personajes

incómodos a Estados Unidos o Europa. Coberturas que provocan un consenso hacia

la guerra contra determinados países. ¿Se puede anticipar un conflicto armado y

evitar caer en la manipulación de los gobiernos? Tal vez haya que empezar con

una lectura crítica de los medios de comunicación.

En la jerga militar se denomina "Hipótesis de conflicto"

al estudio de como los intereses en disputa de dos o más países podrían

culminar en una futura guerra. Estas teorías se discuten en los institutos

militares de todo el mundoy están vedadas para el gran público. ¿Existe otra

manera, además de conocer estas “hipótesis”, de anticipar cuáles serán las

próximas grandes guerras?

Distintas guerras tanto pasadas como actuales hubieran podido

anticiparse. Solo había que observar que conflictos trataba con mayor énfasis

el periodismo europeo y norteamericano. ¿Por qué ciertas masacres son más

importantes que otras? ¿Por qué algunos gobiernos autoritarios, o simplemente

contrarios a Estados Unidos, son de repente del interés de la mayoría de los

diarios y canales de noticias?.

Saddam

Hussein en Irak[1]

;

Slobodan

Milosevic en Serbia[2]

;

Hugo

Chávez en Venezuela[3]

o

Salvador

Allende en Chile[4],son algunos ejemplos de esto.

No en todas, pero si en muchas de las coberturas de estos

gobiernos, se puede ver un esbozo de "hipótesis de conflicto" convertidas

en artículos. Como si los documentos viajaran desde los servicios de

Inteligencia hasta la mesa editorial de los medios.Un enemigo político se

convierte, de repente,en un peligro real para los ciudadanos comunes. Y

entonces una guerra no solo es justificable. Es necesaria.Si esta complicidad

es real o pura coincidencia, se desconoce. Pero las evidencias circunstanciales

abundan.

Tal como dice el lingüista y pensador norteamericano Noam

Chomsky

"Estados

Unidos es inusual entre las democracias industriales en cuanto a la rigidez del

sistema de control ideológico, "adoctrinamiento", podríamos decir,

ejercido a través de los medios masivos.”[5]

Donde Chomsky dice “Estados Unidos”, se podría poner “OTAN” u “Occidente”, ya que la globalización económica también implica globalización de intereses militares.

Hay dos ejemplos bien claros del comportamiento descrito

anteriormente. Dos conflictosalejados entre sí por más de 100 años y miles de

kilómetros,pero donde el periodismo tuvo el mismo modus operandi. El primero

ocurrió en 1898 como previa a la

guerra

hispano-estadounidense[6]

en Cuba, y el segundo en 1990, luego de la invasión que el

dictador iraquí Saddam Hussein hizo del Emirato de Kuwait.

En ambos casos la prensa se ocupó durante meses de estigmatizar

a dos potenciales amenazas. En el caso de España debido a la competencia que

tenían por quedarse con la Isla de Cuba, y en el caso de Saddam, un ex aliado,

por su intento de expandir su poder a costa del mayor aliado de los norteamericanos,

Arabia Saudita. Cuando se trató de España exageraron los, reales, abusos

coloniales al punto de que para los lectores prácticamente todos los españoles

que vivían en la Isla violaban, torturaban o mataban cubanos. Y además se los

culpó sin pruebas de hundir un buque norteamericano apostado en La Habana.

Cuando se trató de Saddam, se lo comparó con Hitler y se

revelaron matanzas que años antes, cuando era amigo, habían pasado por alto.

Finalmente, a la hora de intervenir militarmente contra estos enemigos, el

público estaba tan convencido de la maldad de estos que apoyaron fervorosamente

la invasión, tanto de Cuba como 101 años después, de Irak.

Una lectura inteligente de los mediospor parte de los periodistas

y académicos honestos, y una revisión de la historia de la prensa hubiera

podido desenmascarar operaciones militares que al día de hoy, siguen quedando

impunes. Operaciones que representan un gran sufrimiento para los seres humanos.

Es por eso, que hay que interpelar a la prensa occidental de manera crítica.

Una prensa de la que somos protagonistas, como lectores o periodistas.

[1]El sociólogo y periodista argentino Pedro Brieger argumenta que

durante las dos guerras del Golfo se hizo una “magnificación y mitificación del

poderío de Saddam Hussein” y que todo esto se hizo solamente para “obtener

legitimidad y consenso para lanzar la ofensiva militar”.

[2]Parenti, Michael

(2002). To Kill a Nation: the Attack on Yugoslavia. Verso Books. E.E.U.U.

[3] Nelson, Brian A. (2009). The silence and the scorpion : the coup against Chávez and the

making of modern Venezuela. Nation Books.

[4]Dermota,

Ken (2002). Chile inédito: el periodismo bajo democracia. QuebecorWorld Chile.

[5] Chomsky, Noam (1977). Lenguage and Responsability.

Pantheon.

[6] Spencer, David R. (2007). TheYellowJournalism USA.

Northwestern UP.

- Detalles

Cuna de civilizaciones y cocina de distintas culturas, Medio Oriente parece condenado a ser un escenario en donde la guerra y la tragedia son la regla y no la excepción. El interminable conflicto palestino-israelí, la Guerra de Irán-Irak, las dos guerras del golfo y el conflicto que aqueja a Siria e Irak hoy en día son tan solo algunas de las manifestaciones bélicas que se han dado durante buena parte del siglo XX y lo que va del XXI.

Ante esta suma de repeticiones surgen dos caminos posibles para comprender la situación; uno es considerar a la región (a sus pueblos, culturas e idiosincrasias) como esencialmente conflictiva y fatalmente destinada a lo bélico; el segundo, que aquí se suscribe, pone la atención sobre la comprensión histórico-política de las hostilidades.

Vivir en un presente constante, anular la ligazón con el pasado es una característica sustancial de la postmodernidad, pero este accionar no ayuda en nada sí se quieren entender y resolver, desde el interés de los oprimidos, los problemas que aquejan al mundo en el siglo XXI. Y para comprender, partiendo de punto de vista crítico, es necesario desarmar lo que viene “dado”, ver que hay detrás de lo aparente, como decía Walter Benjamin, “cepillar la historia a contrapelo”[1].

A contramano del discurso occidental hegemónico, que toma a “Oriente”[2] como una instancia atrasada, bárbara y peligrosa, se puede historizar el problema y ver que Occidente, desde su penetración en Medio Oriente, ha contribuido sobremanera en cuanto agente desestabilizador de la región. A mediados del siglo XIX tuvo lugar la Guerra de Crimea[3], en donde se enfrentaron el Imperio otomano y el Imperio zarista. El segundo, con mayor poderío económico y militar, se encaminaba a ganar la guerra hasta que Francia y Gran Bretaña, las principales potencias europeas de la época, decidieron socorrer al sultán para limitar el avance del zarismo en Asia y Europa. Vencido el Imperio ruso, el Imperio otomano se vio obligado a realizar concesiones hacia las potencias occidentales que habían evitado su derrota. Durante el último cuarto del siglo XIX cónsules, empresarios y comerciantes europeos penetraron en los dominios del sultán, especialmente en Medio Oriente, para llevar adelante sus negocios.

Más adelante, finalizando la Primera Guerra Mundial, el Imperio otomano se desintegró y buena parte de sus territorios fueron botín de Francia y Gran Bretaña, quienes trazaron fronteras[4] con el fin de propiciar el surgimiento de Estados en donde el poder político fuera absolutamente dependiente de las decisiones hegemónicas europeas. Se crearon reinos y mandatos sin tener en cuenta ningún tipo de lógica religiosa, nacional, cultural y lingüística. En definitiva, vieron la luz pequeñas formaciones estatales, en su mayoría monarquías dependientes, con gobiernos profundamente antipopulares y permeables a los intereses de los imperialismos europeos y, más adelante, de los EEUU.

La historia de Medio Oriente no puede entenderse sin la profunda ligazón que esa región tiene con el mundo occidental desde al menos 150 años. Es más, ¿existiría la categoría política, cultural, religiosa y geográfica de “Medio Oriente” de no existir el Occidente que la utiliza? ¿No fueron los británicos e ingleses, allá por 1915, quienes les ofrecieron a los terratenientes árabes la futura independencia política a cambio de que lucharan contra los turcos durante la Primera Guerra Mundial? ¿No fue el canciller británico Lord Balfur quien en 1917 realizó una declaración de simpatía, ante el magnate británico de origen judío Lord Rostchild, hacia la colonización sionista de Palestina? ¿No fueron las Naciones Unidas, un invento de aquellos que vencieron en la Segunda Guerra Mundial, quienes determinaron que en Palestina debería haber dos Estados, uno árabe y otro judío? ¿Sadam Hussein era aliado cuando enfrentaba a la república Islámica de Irán, durante la década del 1980, pero se convirtió en el líder del “Eje del Mal” pocos años después?

Un relevamiento de los conflictos en Medio Oriente, desde la Guerra de Crimea hasta nuestros días, permitiría ver que poco tienen de autóctonos y que son en buena medida el resultado de intereses políticos y económicos que se encuentran bien alejados y ajenos a la cultura, religión e idiosincrasia de sus pueblos. Parafraseando al político mexicano Porfirio Díaz, quien dijo: “Pobre México, tan lejos de dios y tan cerca de los Estados Unidos”, acá se podría decir: pobre Medio Oriente, tan lejos de la justicia y tan cerca de Occidente.

[1] Benjamin, Walter (2008). Tesis Sobre la Historia y Otros Fragmentos. Itaca, D.F México.

[2] El sociólogo palestino-estadounidense Edward Said sostiene que “Oriente” y “Occidente” operan como términos opuestos, construyéndose el concepto “Oriente” como una inversión negativa de la cultura occidental.

[3] Conflicto bélico entre el Imperio ruso, regido por la dinastía de los Romanov, y laalianza del Reino Unido, Francia, el Imperio otomano (al que apoyaban para evitar su hundimiento y el excesivo crecimiento de Rusia) y el Reino de Piamonte y Cerdeña, que se desarrolló entre octubre de 1853 y febrero de 1856.

[4] El tratado secreto Sykes-Picot (1916) y la Conferencia de Paz de Paris (1919) determinaron la geografía política de Medio Oriente.

(*) Sociólogo y docente de la USAL, UBA y ETER.

- Detalles

Pablo Iglesias, el referente de Podemos, es el conductor de "Fort Apache", uno de los programas televisivos de habla hispana de mayor consistencia y rigor teórico al momento de analizar la realidad internacional, que se emite por la cadena iraní Hispavisión. En la edición que compartimos con Ustedes, la mesa analiza la realidad de América Latina después del triunfo de Macri y de la derecha venezolana y la crítica situación del gobierno de Dilma Rousseff en Brasil, (por supuesto, es anterior a la compulsa electoral boliviana que derivó en la aparente derrota de Evo Morales). Como este tipo de análisis no abunda justamente en la Argentina, creemos que es oportuno ponerlo a disposición de nuestros lectores, que seguramente habrán advertido la ocupación permanente de este blog en temas que condicionan y atraviesan la realidad regional.

- Detalles

Por Eduardo Luis Aguirre

Haití intenta definir su compleja situación política e institucional, sobre el filo del vencimiento del mandato constitucional del Presidente Michel Martelly. Treinta años después del régimen sangriento de "Baby Doc" Duvallier, el sufrido pueblo antillano no logra superar una historia compleja de postración, expoliación imperialista y atraso, a pesar de haber sido el primer país latinoamericano en declarar su independencia, en la recordada y heroica revolución de los esclavos (1791-1804).

El país más pobre del continente es, además, el más injusto. Su opulenta y corrupto clase dominante (el 4% de la población) posee el 64% de las riquezas de la nación. La expectativa de vida es de poco más de 50 años. El 70% de la población vive en condiciones de extrema pobreza. La mitad de la misma sobrevive con menos de un euro diario y únicamente el 30% de los habitantes de la región más desfavorecida de la histórica Isla Española posee agua potable. El terremoto de 2010 terminó de sepultar al país en las condiciones de desastre colectivo más dantesco. Los indicadores de conflictividad y privación social son, en la actualidad, inimaginables.

No obstante, en este escenario desesperante de desolación, los haitianos acaban de rechazar de plano la intervención de la OEA y piden que el mundo respete las decisiones populares con prescindencia del desembarco de una institución a la que profesan una comprensible desconfianza. Desde la oposición hasta la propia iglesia católica se han opuesto a la injerencia de la entidad. No les falta razón. Los isleños intuyen que la OEA responde a los designios de los Estados Unidos, que ha adoptado medidas económicas que , entre otras calamidades, aplastaron la producción arrocera haitiana, asestando un golpe de gracia a la endeble economía del país, que todavía sigue pagando el precio a la osadía épica de haber sido la vanguardia de la independencia de las colonias americanas. Como contrapartida de esta repulsa, la CELAC, que enviara una misión de cancilleres a Puerto Príncipe, acaba de lograr un compromiso del gobierno y el senado haitiano de avanzar hacia una solución consensuada de la crisis asegurando la paz y la vigencia de las instituciones democráticas, bajo las cuales debería culminar el complejo proceso electoral iniciado el año pasado, sospechado de irregular. Una nueva muestra de la representatividad y legitimidad de la Comunidad, que es visibilizada como una expresión genuina de los gobiernos y los pueblos de la región, a diferencia de la burocracia creada por Washington para disciplinar los asuntos de su patio trasero.

Video originario de Telesur.

Video originario de Telesur.

Derecho

- Neoliberalismo y teología política: nada más humano que el crimen

- A los bifes: animalismo y clase trabajadora

- La deriva de la camarilla de los jóvenes turcos

- Conjeturas sobre la concepción jurídica de la "Confederación Indígena" de Juan Calfucurá

- Los pensadores malditos y el olvido sistemático de la academia